一座桥

拔地而起 触碰云端

不仅是纪录的刷新

更是中国基建实力的生动注脚

从图纸到现实

从深谷到云端

在花江峡谷大桥

通车之际

我们回溯时光

翻开这座大桥的「成长日记」

见证一座桥

如何成长为一道风景 一段历史

花江峡谷大桥六枝岸锚碇采用隧道锚形式,左右两侧锚塞体及后锚室地处中风化白云岩与角砾状白云岩,洞口处于坡度达70-80度陡壁,地势险峻,落差大,施工难度与技术要求极高。

突破常规勇创新

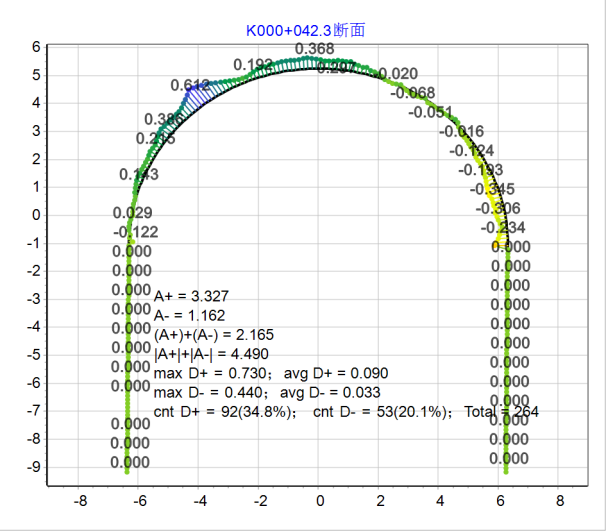

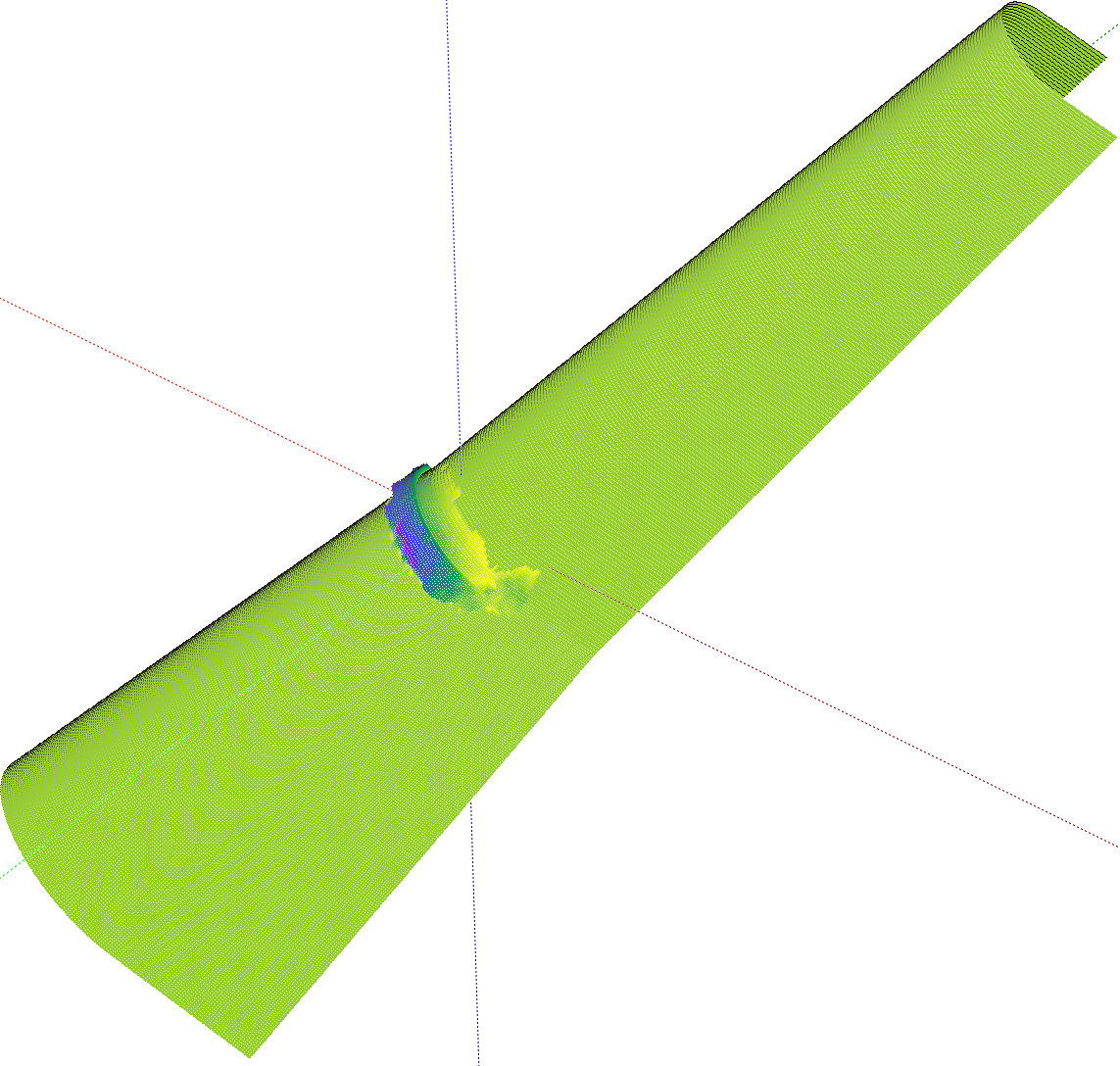

六枝岸隧道锚分为后锚室、锚塞体、前锚室三部分,轴线长度94米,是目前国内山区规模最大的隧道锚工程。隧道锚断面较大,轴线向下倾斜,钻爆开挖过程中极易出现超欠挖,检测难度大。加之其属于变截面结构,各断面外轮廓均不同,以往“基于图像三维重建的隧道超欠挖检测技术”难以适用。

变截面隧道锚超欠挖检测方法示意图与整体展示图

技术员现场拍照取样

为此,项目团队在原有技术的基础上进行改进,创新提出采用“变截面隧道锚超欠挖检测方法”,较好解决隧道锚检测难题。该技术基于图像三维重建技术,通过数字影像拍摄生成三维点云模型,得到变截面隧道锚开挖的毛洞轮廓模型;通过方法优化,构建变截面三维曲面隧道锚设计模型,将实际开挖模型与设计模型进行对比分析,可获得隧道锚在各循环爆破开挖时的超欠挖值、超欠挖面积和体积,为下一轮开挖制定出相应的控制技术参数,保障工程顺利推进。

精准测量定方向

花江峡谷大桥隧道锚洞身结构复杂,基坑边坡高达40余米,坡度达到1:0.3。开挖过程中,每下降3米即需复测边坡坡度、平面位置与高程,同时因边坡又高又陡,测量人员难以到达坡面测量点,测量任务艰巨,项目采用“变截面隧道锚超欠挖检测方法”能解决这一难点。

隧道锚施工中

花江峡谷大桥隧道锚开挖顺利完成

花江峡谷大桥隧道锚二衬顺利浇筑

项目团队依托三维空间模型,预先计算出开挖层轮廓线上的理论坐标。开挖前,用全站仪标出各点位置,再根据实际情况动态调整开挖深度。通过对比锚塞体前后锚面、张拉槽口模板和索道管“实际空间坐标”+“理论数据坐标”的数据,及时纠偏,将施工误差控制在5毫米以内,精确到毫米级,为项目的整体推进奠定坚实的基础。

“智能”护航促安全

花江峡谷大桥隧道锚位于喀斯特地貌发育区,地质构造复杂、水文条件不利,岩溶、裂隙发育,岩体完整性差,同时地下水位较高,雨季施工时洞内渗水严重,开挖过程中易出现塌方、掉块等问题,技术工艺与安全管控面临巨大挑战。

项目采用“地质预报+实时监测”的动态设计,每开挖5米进行一次地质雷达扫描,依据围岩变化调整支护参数,创新应用可伸缩钢变径的拱架,适应变截面洞室支护需求。

锚塞体槽口模板精确定位

锚塞体预埋管道全部安装完成

在支护方面,项目采用先进的复合支护技术,以确保工程结构的稳定性和安全性。初期采用喷射钢纤维混凝土与可回收锚杆组合工艺,支护厚度26厘米;二次衬砌使用自密实混凝土,并通过预埋冷却水管控制水化热,确保60厘米厚衬砌无裂缝。同时还采用智能监测系统来实时观测和记录每一道工序的关键参数,依托光纤光栅传感器阵列,实时采集支护结构应力应变数据,实现全过程可控。

隧道锚锚塞体首次浇筑

此外,锚塞体浇筑工程量达9951立方米,项目团队将其分为15个浇筑层,每层布设冷却水管网,采用“斜体水平分层”的分层浇筑工艺,单层厚度控制在3米,高标准推进施工,保障了隧道锚工程优质高效完成。

贵公网安备 52010302000397号

贵公网安备 52010302000397号